人より不安を多く感じる人は、ストレスが溜まる量も多いです。

だから他の人と同じように働いているだけで、ストレスに押しつぶされてしまいます。

これは精神が強い・弱いの問題ではなく、感受性が豊か否かの違いです。

繊細な人は他人に迷惑をかける事が少なく、逆に神経が図太い人の迷惑を受けやすいです。

それにストレス耐性は遺伝によるものが大きいので、気の持ちようでは変わりません。

不安になるまいと思うより、自分が繊細である事を認めた方が不安をコントロールしやすくなります。

自分が不安を多く感じる理由を知って、ストレスになることを未然に避けられるようにしましょう。

わたしは色々とうまくいって、今は早期リタイアをして心配事の少ない日常を過ごしています。

⇒ 経歴

不安を感じやすい人は危機管理能力が高い

不安が多い人はストレスが多く、損な性格だと思っていないでしょうか。

実は長い目で見ると、不安感を感じやすい人の方が危機を察知するので、トラブルが少なく生きられます。

楽観的な人は『何とかなる』という考えで行動して、大きなトラブルを引き起こします。

ストレスは行動を変えないと危険だと教えてくれるシグナルです。

わたしは自分が在職中に、会社が倒産したことはありません。

楽観的な人にはこういうアンテナがないため、本人が予期していないトラブルに巻き込まれます。

不安が多い人は自分を情けないと思わず、危機察知能力として肯定的に捉えると特性が活かしやすくなります。

不安を感じるのは、頭を使ってよく考えるからです。それがデスクワークの能力につながりました。

人間に不安感が生まれた背景

不安を感じやすいというのは性格ではなく、脳のタイプによるものです。

遺伝と育った環境の中で培われたものです。

遺伝に残っているということは、人類が生き残るのに必要な要素だったためです。

大昔、食べられるかわからないキノコがあっても、楽観的な人はガブリと食べてしまいます。

その結果、多くが命を落とした事でしょう。

不安を感じやすい人は、その様子を見てから食べるかどうかを決めたので生き残りました。

日本人は天変地異を多く経験して、特に繊細だと言われています。

不安を多く感じるのは、日本人としての特性に優れているという事です。

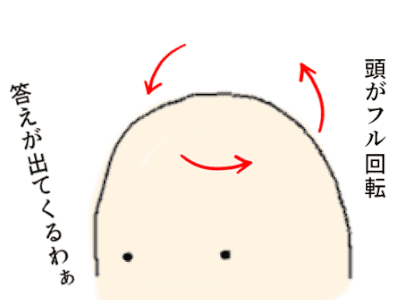

よく考える脳

悪い事が起こるんじゃないか不安に思う人は、そのことが頭の中でグルグル回っているのではないでしょうか?

よく考える脳を持っているのに、不安な事で脳のリソースを占有するのはもったいない事です。

不安と考え事を分離することで、答えが出せるようになります。

特にお金の不安は脳のリソースを使ってしまうので、不安をいったん置くテクニックが必要です。

心配事は起こってみると大したことがない

不安が多い人は大失敗はしませんが、日々、悩みごとが尽きません。

先読みをして、事前に対策を練る性質がそうさせます。

しかし心配している事の8割は起こりません。

実際に起こったとしても、割と対応できるものです。

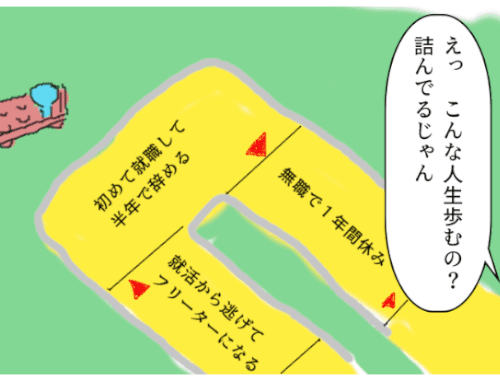

自分の半生を人生ゲームのボードにしてみました。

そしたら怖くてルーレットを回せないようなコマばかりになりました。

けど実際に経験してみると解決できないことはなくて、40代の頃には100歳以上まで生きられる資産が貯まってました。

もしかしたらHSPかも

最近の研究でわかったのですが、HSPという敏感過ぎる人は生まれつき脳が敏感にできているのだそうです。

物音や光に敏感とか、そういう心当たりはないでしょうか?

僅かな刺激に敏感なので他の人達が普通に働いている中で、自分だけが疲れ果てる経験をします。

周囲には『精神が弱い』と思われがちですが、そうではなくてセンサーが敏感過ぎるのです。

不安を感じやすい人は、HSPというのを疑ってみてください。

別ページにまとめたので、よければ読んでみてください。

心配性のおかげでお金が貯まった

現代社会で心配事の中で大きいのが、経済的な心配です。

お金の不安はずっとつきまといます。

わたしも将来が不安で仕方がなかったので、働く事に注力しました。

遊ぶことよりも仕事をしていた方が不安感が紛れるので、安心感を得るまで集中してやりました。

仕事が上手くいくとホッとした気持ちになり、その安らぎを求めて仕事をしました。

その結果、高い年収を得られるようになり、お金も貯まりました。

支出が少なくても満足できる性格なので、今は堅牢な石垣の上にテントで暮らすような質素な生活です。

貯まったお金をそのままにしておくのはもったいないので、株の売買もやりました。

ここでも臆病なため、大きく勝てる所でも少しの利益しか得られませんでしたが、損はした事がありません。

心配事が多かったですが、経済的な余裕ができたおかげで、安心感のある日々を送れるようになりました。